Was fordert die EU Forced Labour Regulation?

Die EUFLR verbietet es Unternehmen, in Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt in Verkehr zu bringen und bereitzustellen oder aus dem Unionsmarkt auszuführen. Dies betrifft alle Waren – unabhängig von Sektor, Produktionsstufe oder Ursprung – und gilt sowohl für Unternehmen in der EU als auch für nicht-EU-Unternehmen, deren Produkte auf dem europäischen Markt angeboten werden. Die Definition von Zwangsarbeit orientiert sich an der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und umfasst sämtliche Formen der erzwungenen Arbeit ohne freie Zustimmung.

Die EU Forced Labour Regulation sieht ein abgestuftes System amtlicher Ermittlungen vor

Die EU-Zwangsarbeitsverordnung beschreibt ein abgestuftes System amtlicher Ermittlungen, bei denen Unternehmen variierende Mitwirkungspflichten haben – von der risikobasierten Vorprüfung bis zur formellen Untersuchung bei einem begründeten Verdacht. Auslöser können externe Hinweise oder Auffälligkeiten bei Prüfungen sein. Wichtig: Unternehmen müssen auf behördliche Informationsersuchen vorbereitet sein und innerhalb von 30 Tagen relevante Daten, etwa zu Konfliktgebieten, Lieferanten und Due-Diligence-Prozessen, vorlegen.

Was müssen Unternehmen bei der Umsetzung der EU Forced Labour Regulation beachten?

Die EUFLR sieht vor, dass Unternehmen auf bestehende Sorgfaltspflichtenprozesse zurückzugreifen, wie sie in Regularien wie die EU-Konfliktmineralienverordnung, die EU-Batterieverordnung, die EU-Entwaldungsverordnung sowie das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder die europäische Corporate Sustainability Due Diligence Directive vorgesehen sind.

Die EUFLR führt formal keine neuen Sorgfaltspflichtenanforderungen ein. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Unternehmen bestehende Sorgfaltspflichtensysteme gezielt überprüfen und an die Anforderungen der EUFLR anpassen müssen, um die neuen Vorgaben wirksam zu erfüllen.

Das heißt: Bestehende Systeme sind auf die spezifischen Anforderungen der EU-Zwangsarbeitsverordnung auszurichten. Das umfasst die Anpassung von vertraglichen Klauseln und Kontrollmechanismen sowie die Berücksichtigung der EUFLR-Anforderungen in internen Prozessen, inkl. Sammlung von Lieferketten-Informationen. Erfolgskritisch sind dabei insbesondere die Einbindung von internen und externen Stakeholdern und die Organisation von Prozessen, die eine rasche Bereitstellung von Einkaufs- und Lieferkettendaten ermöglichen. Dies setzt auch eine effiziente Verzahnung von Prozessen und Informationen voraus.

Lieferkettentransparenz und Mapping

Unternehmen sollten zunächst risikobehaftete Lieferketten (bspw. Textil, Bergbau, Landwirtschaft) identifizieren und dort priorisiert ansetzen. Auf dieser Basis sind schrittweise klare Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Sorgfaltspflichten zu formulieren. Parallel gilt es, funktionierende Kommunikationskanäle entlang der Lieferkette zu etablieren und durch geeignete Kontrollmechanismen zu sichern.

Risikobewertung und Risikoanalyse

Eine fundierte und regelmäßig aktualisierte Risikoanalyse, die spezifische Indikatoren wie Schuldknechtschaft oder Lohnrückhaltung berücksichtigt, ist die Grundlage jeder wirksamen Lieferkettensteuerung. Dabei sollten Unternehmen gezielt geografische und branchenspezifische Risiken priorisieren und die EU-Datenbank zu Zwangsarbeitsrisiken sowie internationale Indikatoren (z. B. ILO) nutzen. Da eine vollständige Erfassung aller Lieferketten oft nicht realistisch ist, ermöglicht dieser fokussierte, risikobasierte Ansatz eine effiziente Ressourcennutzung und eine zielgerichtete Verbesserung der Sorgfaltspflichten.

Umsetzung von Präventions- und Abhilfemaßnahmen

Bei identifizierten Risiken müssen präventive Maßnahmen umgesetzt und bei Verstößen wirksame Abhilfen realisiert werden. Maßnahmen reichen von der Unterstützung von Stakeholdern bei der Verbesserung von Arbeitsbedingungen bis hin zum Wechsel zu alternativen Lieferanten. Die zuständige Behörde fordert zur Überprüfung entweder unmittelbar von den erfassten Unternehmen oder gegebenenfalls von anderen Lieferanten Informationen über Maßnahmen an, die sie ergriffen haben, um das Zwangsarbeitsrisiko in den Geschäftsabläufen und Lieferketten in Bezug auf die zu bewertenden Produkte zu ermitteln, zu verhindern, zu minimieren, zu beenden oder entsprechende Abhilfe zu schaffen.

Dokumentation und Nachweisführung

Es ist für Unternehmen wichtig, aussagefähig zu umgesetzten Präventions- und Abhilfemaßnahmen – auch hinsichtlich der bezweckten Wirkung – zu sein und entsprechende Dokumentationen vorweisen zu können. Insbesondere mit Blick auf behördliche Informationsersuchen, müssen Unternehmen daher umfassend dokumentieren, wie sie die Sorgfaltspflichten erfüllen – etwa durch Risikoanalysen, Audits, Schulungen und Maßnahmenverfolgung. Diese Nachweise sind über einen definierten Zeitraum (z. B. fünf Jahre) aufzubewahren.

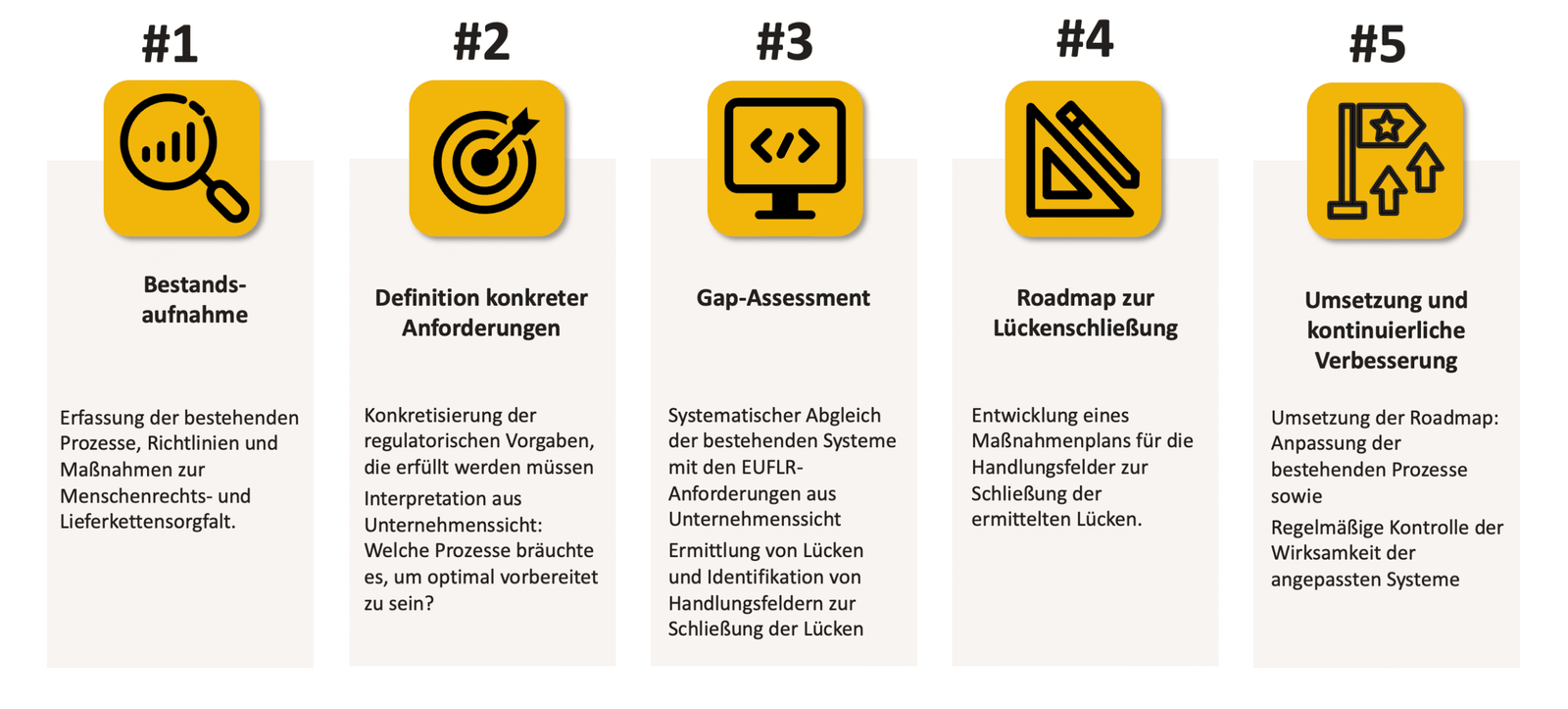

Anpassung bestehender Systeme an die EU Forced Labour Regulation

Empfehlungen für eine Organisation im Unternehmen

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Die Implementierung gelingt umso besser, je eher betroffene Abteilungen – insbesondere Einkauf, Compliance und Nachhaltigkeit – eingebunden werden. Die Personalentwicklung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Mitarbeitende benötigen spezifische Schulungen, um die angepassten Prozesse richtig umzusetzen. Zudem sollten Unternehmen klare Verantwortlichkeiten für die Umsetzung und Überwachung der Sorgfaltspflichtprozesse schaffen.

Auch die externe Kommunikation mit Lieferanten wird wichtiger. Hier sind kontinuierlicher Dialog, gemeinsame Verbesserungsprojekte und transparente Richtlinien entscheidend.

Praktische Umsetzungsansätze

- Risikoanalyse stärken: Unternehmen sollten spezifische Tools und Methoden zur Bewertung von Lieferkettenrisiken einsetzen und regelmäßig aktualisieren.

- Präventions- und Verbesserungsmaßnahmen: Eine aktive Begleitung des Lieferantenentwicklung, beispielsweise durch gemeinsame Workshops, regelmäßige Audits und gezielte Trainings, fördert die Einhaltung der Standards. Digitalisierung und datengetriebene Prozesse helfen, Schwachstellen schnell zu identifizieren und zu beheben.

- Grievance-Mechanismen: Beschwerdeverfahren schaffen Mehrwert, indem sie einen strukturierten Zugang zu Risiken in der Lieferkette bieten – hierfür ist auch der Austausch mit Partnern und die Teilnahme an branchenübergreifenden Initiativen ratsam.

- Erfolgsmessung und Monitoring: Die Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen sollte durch KPIs und regelmäßige Reporting-Prozesse überwacht und nachjustiert werden.

- Dokumentation: Dokumentation: Unternehmen sollten ihre Due-Diligence-Prozesse und Maßnahmen systematisch dokumentieren, um jederzeit aussagefähig gegenüber der zuständigen Behörde zu sein.

Fazit

Die EUFLR ist weit mehr als eine Compliance-Herausforderung. Sie bietet die Chance, die eigene Organisation zu professionalisieren, nachhaltige Geschäftsmodelle zu etablieren und sich im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Unternehmen, die frühzeitig und systematisch auf die regulatorischen Anforderungen reagieren, schaffen die Basis für nachhaltiges Wachstum und gestärkte Resilienz.

Das könnte Sie auch interessieren

Casestudies und Wissenswertes

Mindestlohn vs. Living Wage: Warum der Unterschied zählt – und wie statistische Daten Lohnrisiken in der Wertschöpfungskette sichtbar machen

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) – Was das für Unternehmen bedeutet

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse: Nachhaltigkeit mit Strategie