Warum gewinnen Löhne im Kontext sozialer Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung?

Immer mehr Unternehmen setzen sich mit dem Thema Löhne im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategien auseinander.

Laut einer Studie von PwC aus dem Jahr 2023 sehen 67 % aller befragten Arbeitgeber die Zahlung existenzsichernder Löhne als eine Priorität für ihr Unternehmen an. Über die Hälfte (53 %) berücksichtigen existenzsichernde Löhne im Rahmen ihrer ESG-Strategie.

Insbesondere das Erkennen und Adressieren von Lohnrisiken in der Wertschöpfungskette ist in vielen Sektoren für effektive menschenrechtliche Sorgfalt zentral. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Angemessene Löhne sind essenziell, um eine Vielzahl von Risiken zu minimieren, unter anderem:

Arbeitszeiten & Gesundheit:

Angemessene Löhne verringern das Risiko exzessiver Überstunden, was wiederum das Risiko von Erschöpfung und Arbeitsunfällen reduziert.

Kinderarbeit:

Familien mit existenzsicherndem Einkommen sind nicht darauf angewiesen, dass Kinder zum Haushaltseinkommen beitragen.

Zwangsarbeit:

Ein existenzsicherndes Einkommen verringert wirtschaftliche Abhängigkeiten und senkt das Risiko ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse.

Neben Nachhaltigkeitsaspekten bieten angemessene Löhne entlang der Wertschöpfungskette auch wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen wie Verbesserungen in der Qualität der Produkte, Vermeidung von Lieferengpässen, oder einen Imagegewinn.

Gesetze zu menschenrechtlicher Sorgfalt greifen Thema Löhne auf

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet Unternehmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf das Vorenthalten eines angemessenen Lohns in ihrem eigenen Geschäftsbereich und bei direkten Lieferanten durchzuführen. Als „angemessen“ gilt dabei mindestens der nach nationalem Recht festgelegte Mindestlohn oder – falls kein Mindestlohn existiert – das Lohnniveau nach dem Recht des Beschäftigungsortes.

Die geplante Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) der EU geht noch einen Schritt weiter: Sie verankert ausdrücklich das Recht auf einen gerechten und existenzsichernden Lohn für Beschäftigte sowie auf ein existenzsicherndes Einkommen für Selbstständige und Kleinbauern.

Das Recht auf einen existenzsichernden Lohn ist zudem in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert.

Doch was genau macht einen existenzsichernden Lohn aus – und worin unterscheidet er sich vom gesetzlichen Mindestlohn?

Was bedeutet Living Wage?

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) definiert einen Living Wage – auf Deutsch existenzsichernden Lohn – als das „Lohnniveau, das notwendig ist, um Arbeitnehmer:innen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen – unter Berücksichtigung landesspezifischer Gegebenheiten und berechnet auf Basis der regulären Arbeitszeit“.

Was genau einen angemessenen Lebensstandard ausmacht, ist nicht abschließend definiert. In der Regel zählen dazu jedoch Nahrung, Wasser, Unterkunft, Bildung, Gesundheitsversorgung, Transport, Kleidung und andere grundlegende Bedürfnisse einschließlich Vorsorge für unerwartete Ereignisse. Als reguläre Arbeitszeit gilt eine Vollzeitbeschäftigung von maximal 48 Stunden pro Woche ohne Überstunden.

Da sich Lebenshaltungskosten nicht nur zwischen Ländern, sondern auch innerhalb eines Landes deutlich unterscheiden, werden Living Wages häufig auf lokaler statt nationaler Ebene berechnet. Solche Referenzwerte werden Living Wage Benchmarks genannt.

Unterschied zwischen Living Wage und Living Income

Zu unterscheiden ist das Living Wage vom Living Income (deutsch: existenzsicherndes Einkommen): Ein Living Wage bezieht sich auf das regelmäßige Arbeitsentgelt von Beschäftigten, während ein Living Income das gesamte Haushaltseinkommen aus verschiedenen Quellen umfasst und vor allem für Selbstständige und informell Beschäftigte relevant ist.

Beide Konzepte sind eng verknüpft, da das Living Income oft die Basis für die Berechnung des Living Wage bildet, etwa in der verbreiteten „Anker“-Berechnungsmethode.

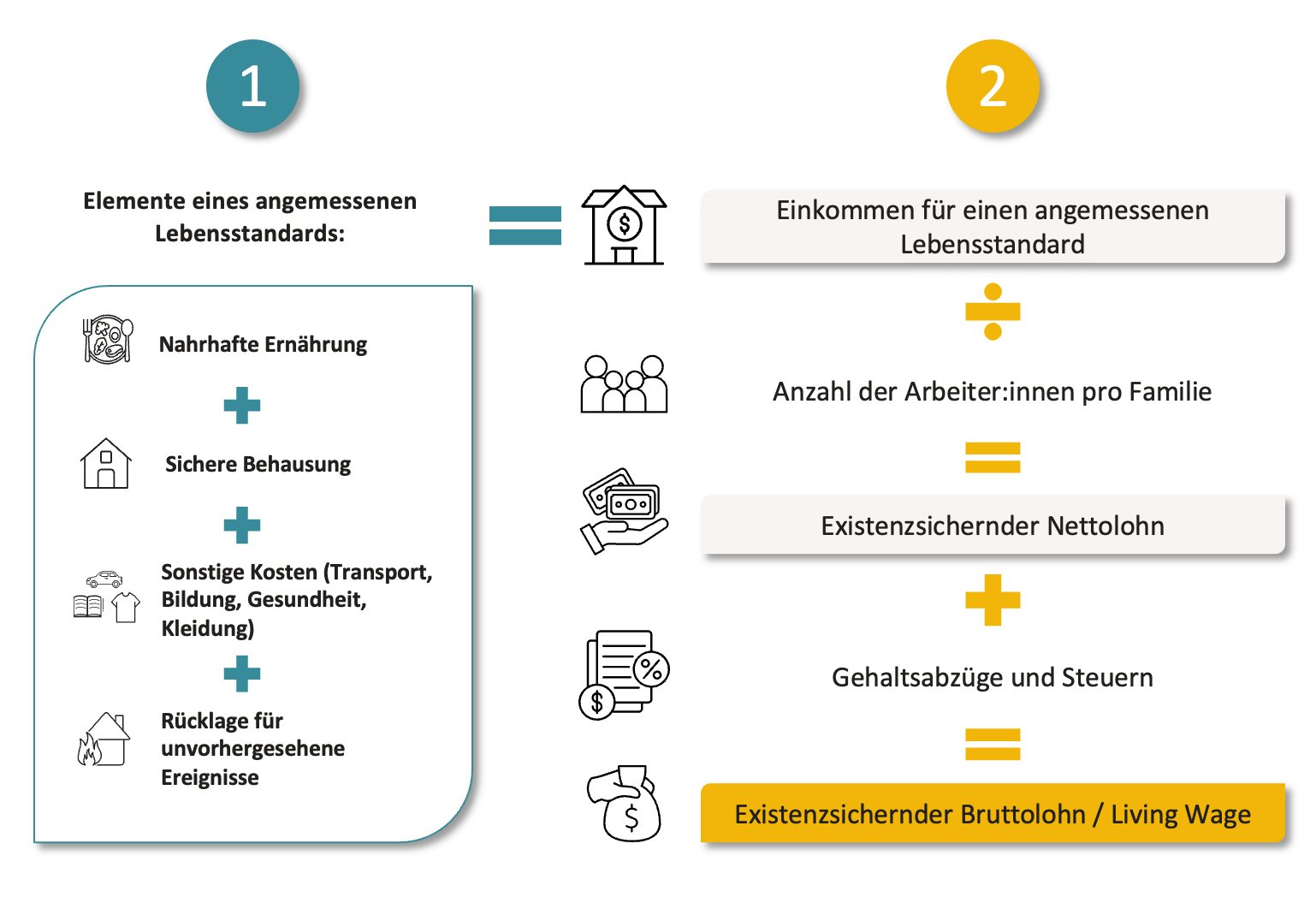

Bei der Anker-Methode werden zunächst die Kosten für einen angemessenen Lebensstandard, basierend auf Ausgaben für Nahrung, Wohnen und andere Grundbedürfnisse, für eine typische Familie in einer bestimmten Region berechnet. Anschließend wird dieser Betrag durch die Anzahl der Berufstätigen in der Familie geteilt und geprüft, ob die tatsächlich gezahlten Löhne diesen Betrag decken, wobei Faktoren wie Abzüge, garantierte Zulagen oder Sachleistungen berücksichtigt werden:

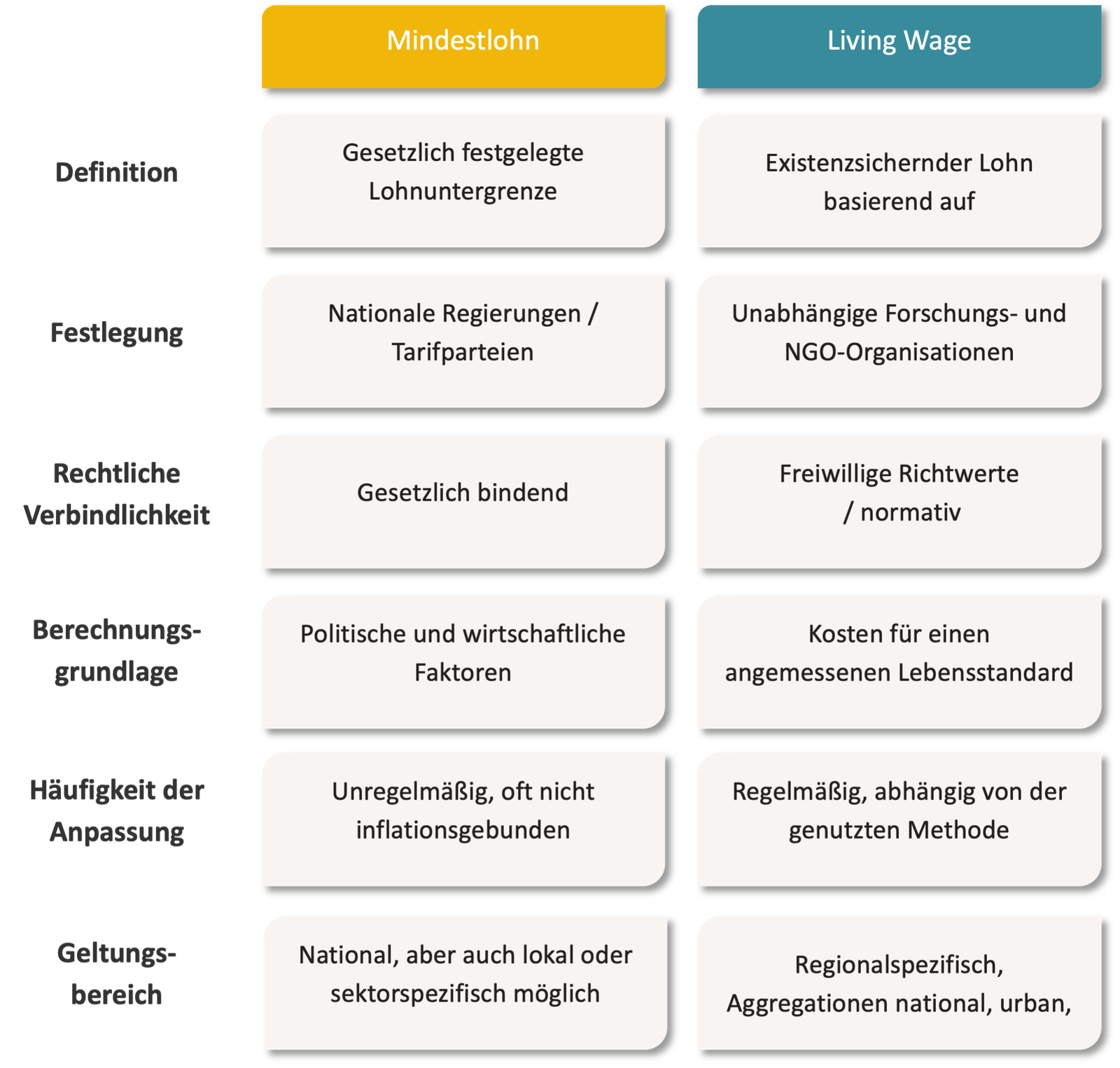

Unterschied zwischen Living Wage und gesetzlichem Mindestlohn

Sowohl Mindestlöhne als auch Living Wages sind Lohnuntergrenzen – unterscheiden sich jedoch in grundlegenden Aspekten:

Warum Mindestlöhne oft keinen angemessenen Lebensstandard ermöglichen:

Gesetzliche Mindestlöhne existieren in rund 90 % aller Länder, liegen jedoch oft weit unter dem existenzsichernden Lohnniveau.

Grund dafür ist auch, dass Mindestlöhne in vielen Staaten nur sehr unregelmäßig an Preissteigerungen angepasst werden und dadurch in vielen Fällen über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg auf einem Niveau unterhalb der Armutsgrenze bleiben.

Zudem sind bestimmte Beschäftigtengruppen, zum Beispiel Arbeiter:innen in der Landwirtschaft oder im Haushalt, in einigen Ländern überhaupt nicht vom Mindestlohn erfasst. Gerade im informellen Sektor wird die Einhaltung von Mindestlöhnen kaum kontrolliert.

Dementsprechend liegen zwischen dem Mindestlohn, dem tatsächlich gezahlten Lohn und einem Living Wage in vielen Ländern beträchtliche Lücken.

Statistische Daten über Risiken in Bezug auf Löhne weltweit

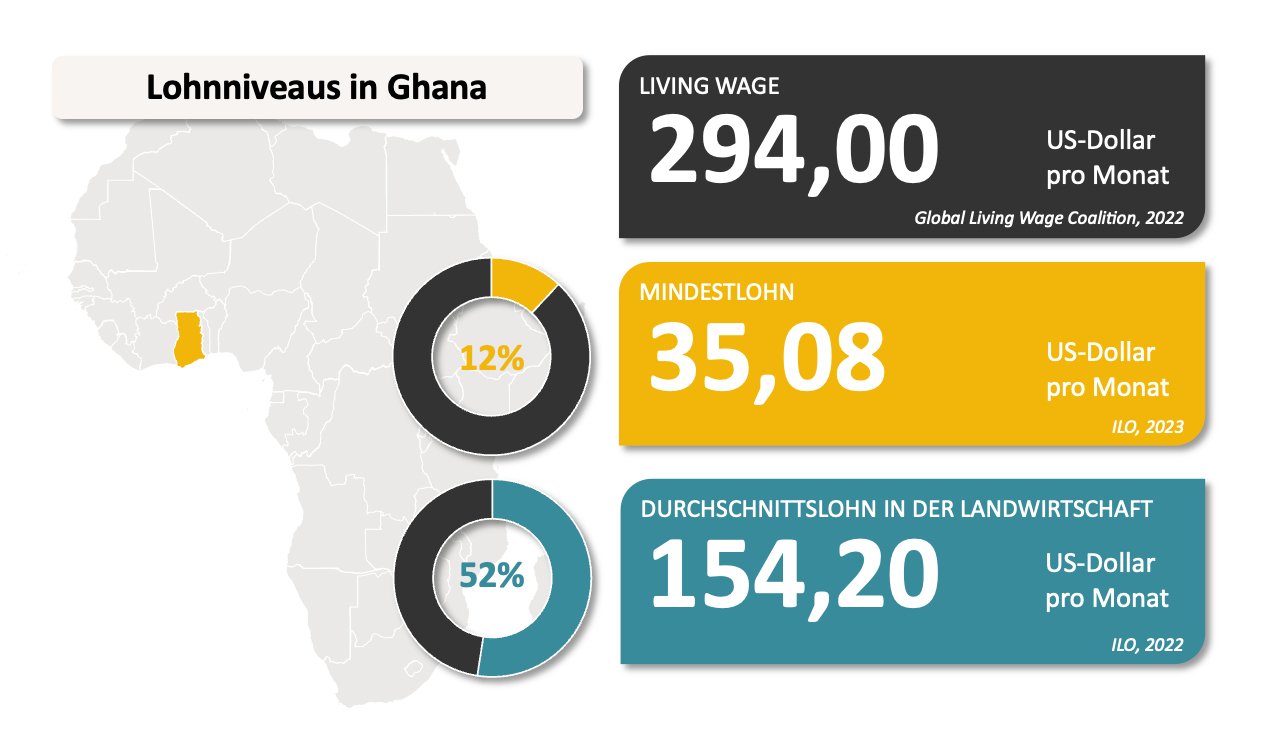

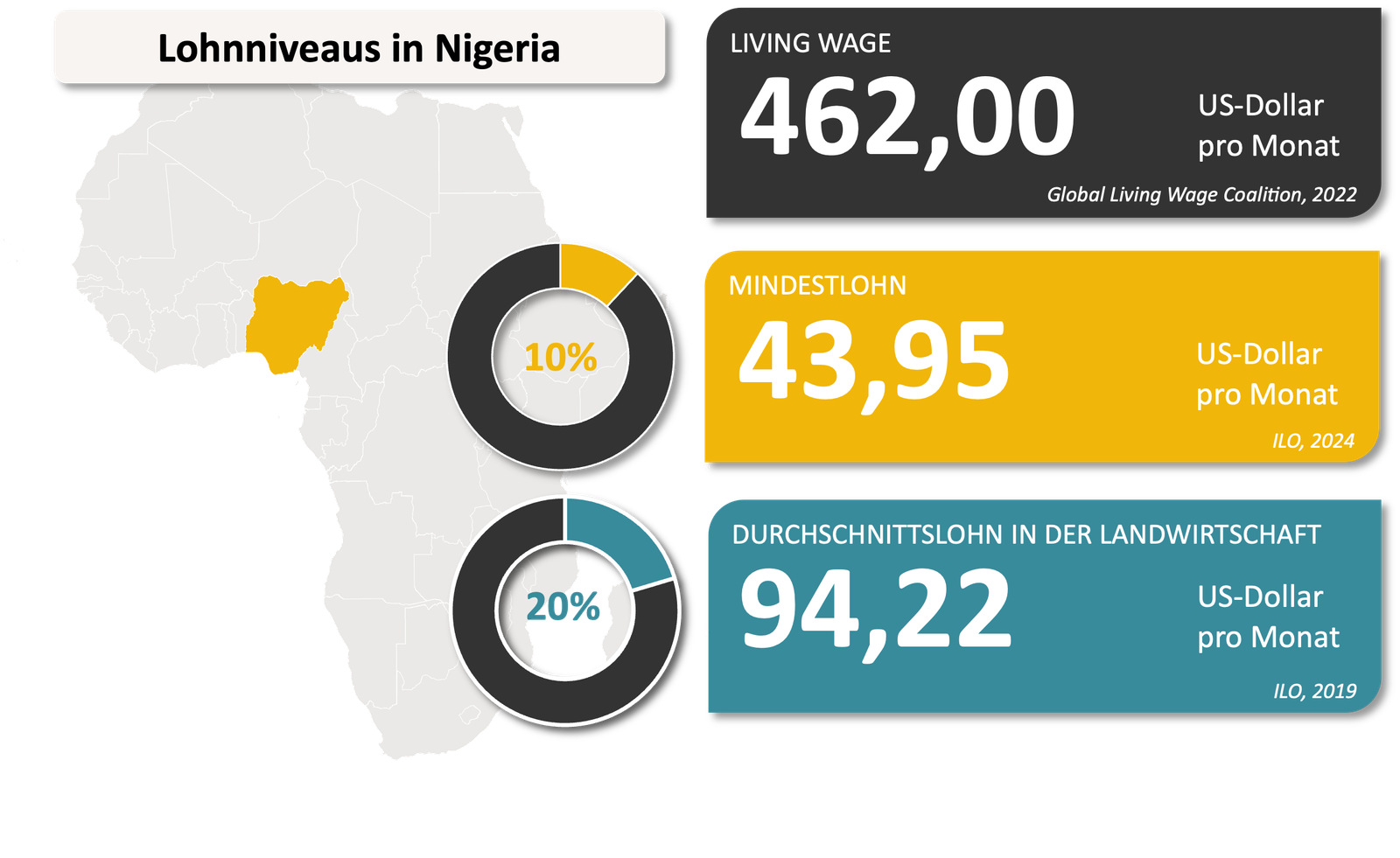

Eine Betrachtung der Lohnniveaus in Ghana und Nigeria verdeutlicht beispielhaft, wie groß die Unterschiede zwischen einem Living Wage, gesetzlichen Mindestlöhnen und tatsächlich gezahlten Löhnen weltweit sein können.

So machen laut Daten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie der Global Living Wage Coalition (GLWC) Mindestlöhne hier nur ca. 10 – 12 % des existenzsichernden Lohnniveaus aus. Die in der Landwirtschaft gezahlten Durchschnittslöhne decken in Ghana immerhin etwas mehr als die Hälfte des existenzsichernden Lohns, in Nigeria nur etwa 20%.

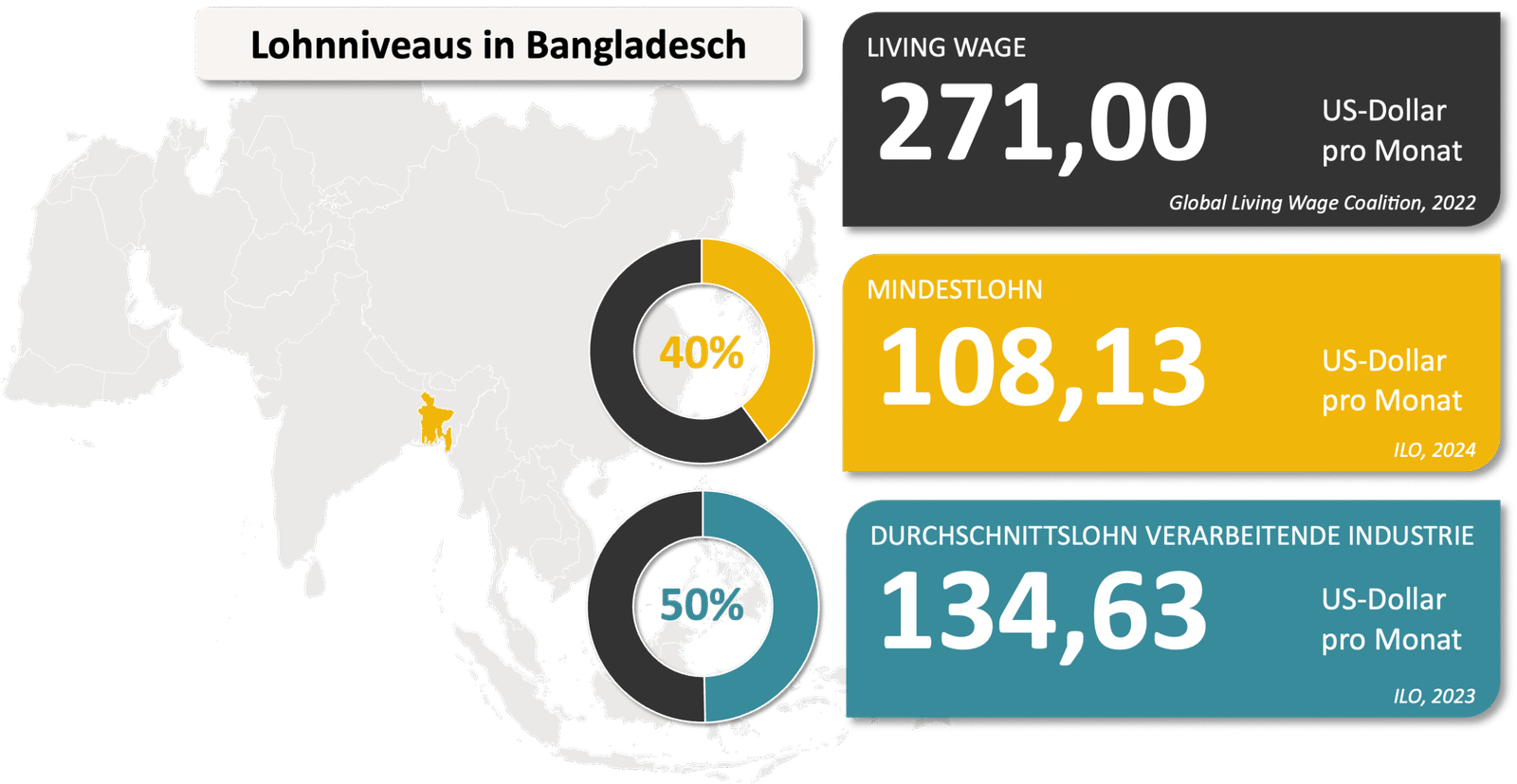

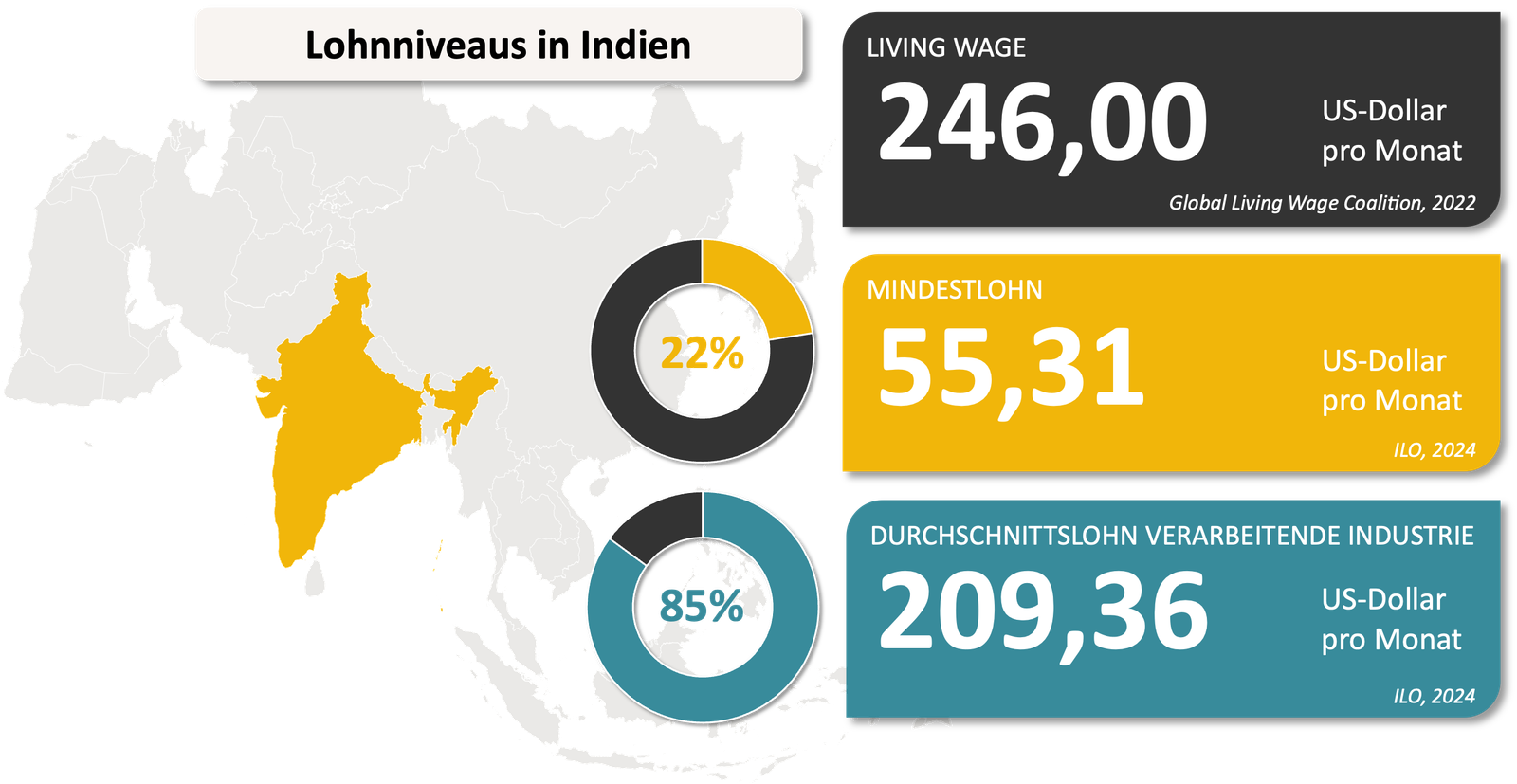

Betrachtet man im Vergleich die verarbeitende Industrie in Indien und Bangladesch, wird deutlich, dass hier Lohnrisiken tendenziell geringer, wenngleich immer noch hoch sind.

So machen auch hier die Mindestlöhne nur einen Bruchteil des existenzsichernden Lohns aus. In Indien können Durchschnittslöhne in der verarbeitenden Industrie das existenzsichernde Niveau zumindest zu rund 85% decken, in Bangladesch nur zu ca. 50 %.

Besonders in Indien finden sich zudem sehr starke Unterschiede zwischen dem Durchschnittseinkommen von Männern und Frauen. So liegen die Durchschnittseinkommen in der verarbeitenden Industrie in Indien bei Männern bei rund 221 US-Dollar pro Monat, bei Frauen bei nur rund 134 US-Dollar pro Monat. In der verarbeitenden Industrie tätige Frauen sind somit deutlich vulnerabler gegenüber Lohnrisiken als Männer.

Bei der Interpretation der Daten muss Folgendes berücksichtigt werden:

- Die Kaufkraft und das Preisniveau von Waren unterscheiden sich weltweit deutlich: Für einen US-Dollar kann man in verschiedenen Ländern unterschiedlich viele Güter erwerben. Für unsere Berechnungen von Lohnrisiken verwenden wir bei Systain daher Kaufkraftparitäten (PPP-Dollar, Basisjahr 2021), die Lebenshaltungskosten und Kaufkraft zwischen Ländern vergleichbar machen. Zur Vereinfachung sind die Lohnniveaus hier jedoch in US-Dollar angegeben.

- Tatsächlich gezahlte Löhne können weit vom durch die ILO bereitgestellten Durchschnittswert abweichen, da diese nicht die Einkommensstreuung und somit Minimal- und Maximalwerte abbilden.

- Wir erheben keinen Anspruch auf die Richtigkeit der Daten, sondern beziehen diese lediglich aus den genannten Quellen.

Was Unternehmen jetzt tun sollten

Die Identifizierung von Lohnrisiken in der eigenen Wertschöpfungskette ist ein entscheidender erster Schritt, um gezielte Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Statistische Daten zu weltweiten Lohnniveaus helfen dabei, Risikostrukturen sichtbar zu machen und einen ersten Überblick über die eigene Risikoexposition zu gewinnen.

Insbesondere Unternehmen, die in Hochrisiko-Sektoren oder Regionen tätig sind, sollten Living Wages fest in ihren menschenrechtlichen Sorgfaltsprozess integrieren.

Eine klare Strategie zu Living Wages ermöglicht einen gezielten Einstieg in das Thema und stärkt langfristig die soziale Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette.

Das könnte Sie auch interessieren

Casestudies und Wissenswertes

1,5°C-konform dank SBTi Ziel? Unsere Learnings

Nachhaltigkeit im Textilhandel: Neue ESG-Vorschriften prägen den Weg zum Erfolg

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) – Was das für Unternehmen bedeutet